毛穎波研究組揭示植物感知昆蟲口器分泌物抗蟲的分子機制?

2025年3月6日,New Phytologist?在線發表了中國科學院分子植物科學卓越創新中心毛穎波研究組題為“Arabidopsis perceives caterpillar oral secretion to increase resistance by reactive oxygen species-enhanced glucosinolate hydrolysis”的研究論文。該研究揭示了擬南芥以BAK1-BIK1依賴的方式感知昆蟲的口器分泌物(OS),激發RBOHD在外質體中產生活性氧ROS,ROS通過加速硫代葡萄糖苷水解產生有毒代謝產物從而增強植物抗蟲性的分子機制。

當面對植食性昆蟲時,除了損傷響應外,植物還能檢測并識別取食相關分子模式(HAMPs)以觸發精確的防御反應。植食性昆蟲的口器分泌物(OS)中含有多種調節植物防御的信號分子,如激發子和效應子,分別觸發和破壞植物的抗蟲防御系統。例如,最早發現的鱗翅目昆蟲口器分泌物激發子volicitin,能夠誘導植物產生揮發代謝物吸引植食性昆蟲天敵間接抗蟲。研究組前期研究發現棉鈴蟲(Helicoverpa armigera)OS中的HARP1和HAS1能夠抑制植物防御激素茉莉素(JA),抑制植物抗蟲防御。

植物對植食性昆蟲和病原菌的識別是誘導防御的第一步。在植物與病原體相互作用過程中,模式識別受體(PRRs)及其在細胞膜上的共受體通過識別病原相關分子模式(PAMPs)迅速激活病原相關分子模式免疫反應(PTI),誘導活性氧(ROS)的爆發。相較于對病原微生物的識別,植物對昆蟲取食的識別機制尚不清楚。

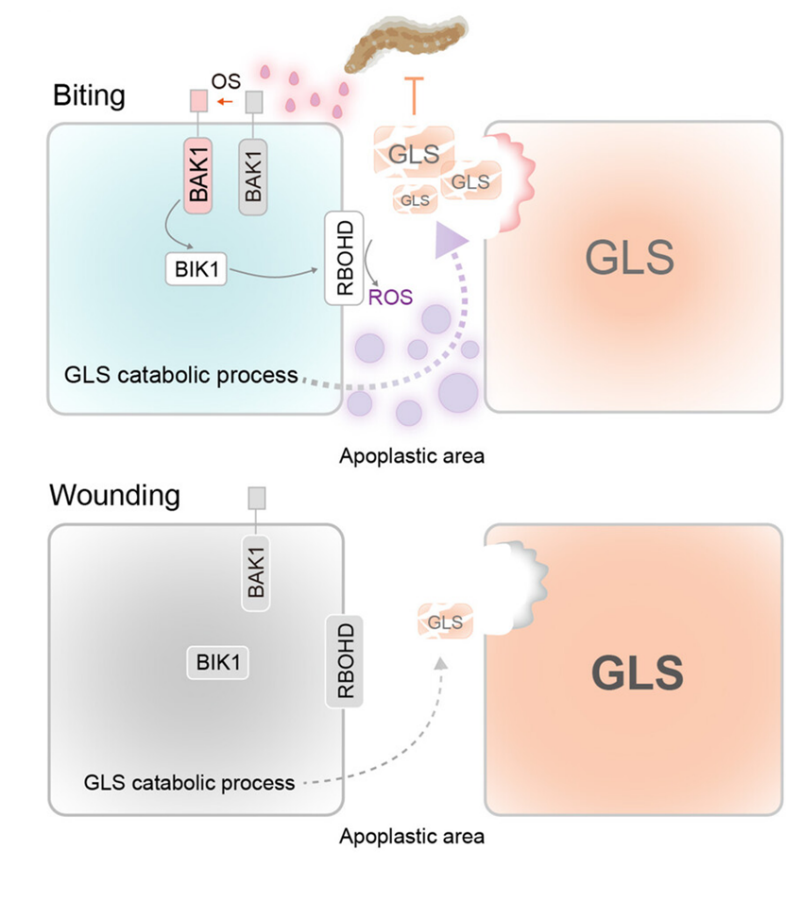

該研究發現,擬南芥在受到昆蟲取食時,能夠以依賴于BAK1/BIK1的方式感知棉鈴蟲等多種鱗翅目昆蟲的OS,隨后激活依賴于RBOHD的兩次質外體ROS爆發。而單一的機械損傷則不能誘導ROS積累。蟲咬誘導的ROS進一步促進擬南芥主要抗蟲代謝物硫代葡萄糖苷(GLS)分解代謝過程中相關基因的表達,進而在很大程度上加速了取食部位周圍GLS水解為有毒代謝產物,促進植物對昆蟲的抗性。

該研究揭示了植物通過感知昆蟲OS來啟動防御機制,為植物與昆蟲之間的相互作用提供了新的見解,表明植物的先天免疫系統在抗蟲防御中同樣發揮著重要作用,為植物抗蟲、抗病菌串擾系統的研究提供了新的視角。

中國科學院分子植物科學卓越創新中心已畢業博士陳雪瑩和博士研究生吳曼妮為該論文第一作者,毛穎波研究員為通訊作者。研究組成員王牧陽博士、陳秋逸博士(已畢業)、博士研究生李派,中國科學院分子植物科學卓越創新中心的辛秀芳研究員與李建彩研究員參與了該研究;感謝中國科學院分子植物科學卓越創新中心公共技術服務中心胡文利老師、徐曉燕老師、王姍姍老師以及蔡文娟老師對該項研究的幫助。該研究得到了植物性狀形成與塑造全國重點實驗室、國家重點研究與發展計劃、國家自然科學基金、上海市科學技術委員會項目以及中國博士后科學基金的資助。

原文鏈接:https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.70014

昆蟲OS觸發植物免疫增強植物抗蟲性的模式圖

?